こんにちは!レイです!

「業界目安の完全版」シリーズは過去3回で安全性分析を行いましたが、第四弾は収益性(企業が稼ぐ力)分析の1つである売上総利益率です。

29業種の大手企業をグラフで比較しているので、業種や企業によってどのくらいの差があるのか一目で分かります。

売上総利益率とは

売上総利益率(粗利率)は収益性分析の代表的な指標で、売上総利益(売上ー原価)が売上の何%を占めているかを表します。

売上総利益は、会社のサービスや商品によって稼いだ利益なので、

売上総利益率は商品がどれだけ魅力があるかが分かります。

売上総利益や販管費についてはこちらの記事でも解説しています。

>>>【厳選】会計が飛躍的に分かるようになるコスパ最強用語集

売上総利益率の目安

平成29年の中小企業実態基本調査では、宿泊業・飲食サービス業の65%が業種別でもっとも高く、

次いで学術研究、専門・技術サービス業が50%、情報通信業が45%です。

材料費が必要な製造業(22%)や、仕入れた商品をそのまま外部に販売する卸売業(16%)は売上総利益率が低くなる傾向があります。

「ビジネススクールで身に着ける 会計×戦略思考」によると、製造業の売上総利益率は20~30%が目安です。

出典:中小企業庁「平成29年中小企業実態基本調査報告書」

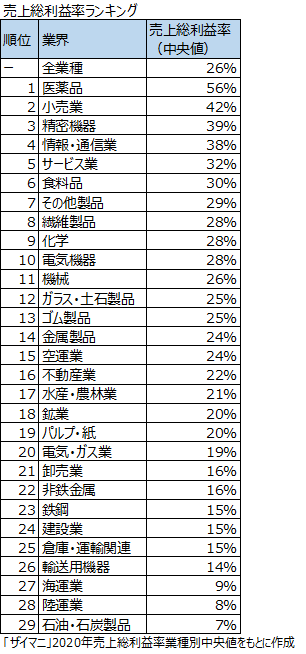

売上総利益率業界ランキング

上記のデータは中小企業を対象にしていますが、

下記で上場企業の2020年に公開された有価証券報告書から、証券取引所で定められている全業種について売上総利益率の中央値をランキングにしました。

※金融業は決算項目が特殊であるため除外

業種中央値の売上総利益率ランキングのトップは医薬品の56%です。

流動比率・自己資本比率で1位、固定比率で2位をとった医薬品が売上総利益率でもトップでした。

製薬会社も手放しで喜べる状況ではありません。

製薬業界は研究開発費にお金をかけますが、その費用は原価ではなく販管費の一部に含まれます。

ビジネスモデルは膨大な実験を積み重ねて開発に成功した一握りの薬で稼ぐというハイリスク・ハイリターンの事業です。

一般的に一つの新薬を作り出すには10~15年かかり、費用も数百~数千億円かかると言われています。

また、基礎研究からあげられた新薬候補が、実際に販売できるのは2万~3万分の1程度です。

それをふまえると、経営の安全性のために資金を多く持ったり

製品に利益を多めに上乗せせざるを得ないそうです。

原価には販管費が含まれないため、全体的に広告費・販売費を多く使う一般ユーザー向けの商品は売上総利益を高くして販管費にお金をかけ

法人向けの商品は売上総利益が低い傾向があると言えそうです。

業種別売上総利益率の比較

先ほどのランキングに掲載した全29業界の中央値・業界売上高1~3位の企業(流動比率ランキングと同じ企業)を上から順にグラフにしました。

※2020年10月~2021年9月に開示された有価証券報告書を参照

計算はバフェットコードとEXCEL財務分析ツールを使っています。

業界は売上総利益率ランキングの高い順で紹介していきます。

医薬品

業界中央値は56%、武田薬品工業は69%、大塚ホールディングスは69%、アステラス製薬は80%です。

今回の登場企業の売上総利益率は1位アステラス製薬・2位大塚ホールディングス・3位武田製薬と、製薬会社がトップ3を独占しました。

小売業

業界中央値は42%、イオンは24%、セブン&アイ・ホールディングスは18%、ファーストリテイリングは49%です。

セブン&アイ・ホールディングスは売上総利益を計算した後、コンビニオーナーからのフランチャイズ手数料を営業収益として上乗せします。

通常は売上総利益から費用のみをひいて、手元に残るお金を計算します。

よって、セブン&アイ・ホールディングスの実態は売上総利益率で見る数値より稼いでいます。

精密機器

業界中央値は39%、オリンパスは63%、テルモは53%、ニコンは35%です。

売上総利益率が高いオリンパスは、2022年3月期の1Q決算で通期での過去最高利益を見込んでいます。

積極的に事業転換を進めており、花形だったデジタルカメラを含む映像事業は2021年1月に売却されました。

オリンパスは1919年に顕微鏡の国産化を目指して創業されましたが、顕微鏡を手がける化学事業の分社化も検討していて、

消化器内視鏡などの医療機器に経営資源を集中させる方針です。

情報・通信業

業界中央値は38%、ソフトバンクグループは51%、KDDIは45%です。

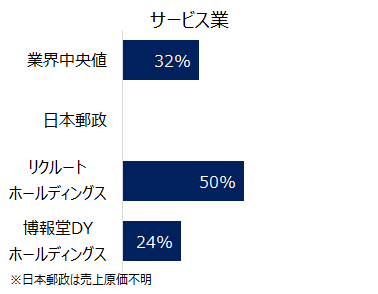

サービス業

業界中央値は32%、リクルートホールディングスは50%、博報堂DYホールディングスは24%です。

食料品

業界中央値は30%、日本たばこ産業は57%、アサヒグループホールディングスは37%、キリンホールディングスは43%です。

日本たばこ産業は売上原価にたばこ税を含めていますが、それでも売上総利益は高いです。

その他製品

業界中央値は29%、凸版印刷は21%、大日本印刷は21%、任天堂は55%です。

繊維製品

業界中央値は28%、東レは20%、帝人は30%、東洋紡は27%です。

化学

業界中央値は28%、三菱ケミカルホールディングスは28%、富士フイルムホールディングスは40%、住友化学は34%です。

電気機器

業界中央値は28%、日立製作所は25%、パナソニックは29%、三菱電機は28%です。

機械

業界中央値は26%、三菱重工業は16%、ダイキン工業は35%、小松製作所は27%です。

ガラス・土石製品

業界中央値は25%、AGCは25%、太平洋セメントは22%、TOTOは37%です。

ゴム製品

業界中央値は25%、ブリヂストンは36%、住友ゴム工業は29%、横浜ゴムは32%です。

金属製品

業界中央値は24%、LIXILは34%、東洋製罐グループホールディングスは15%、日本発條は10%です。

空運業

業界中央値は24%、コロナの影響で赤字になったANAホールディングスは-37%、パスコは26%です。

2019年のANAの売上総利益率は20%、2018年は24%です。

不動産業

業界中央値は22%、三井不動産は20%、飯田グループホールディングスは17%、三菱地所は26%です。

水産・農林業

業界中央値は21%、マルハニチロは13%、日本水産は19%、極洋は10%です。

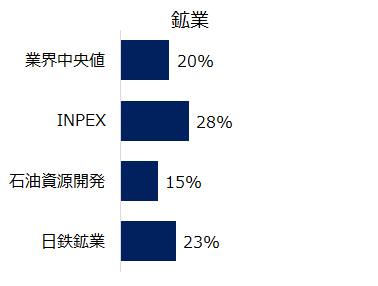

鉱業

業界中央値は20%、INPEXは28%、石油資源開発は15%、日鉄鉱業は23%です。

パルプ・紙

業界中央値は20%、王子ホールディングスは24%、日本製紙は20%、レンゴーは20%です。

電気・ガス業

業界中央値は19%です。

卸売業(商社)

業界中央値は16%、三菱商事は12%、伊藤忠商事は17%、三井物産は10%です。

卸売業(商社以外)

業界中央値は16%、メディパルホールディングスは7%、アルフレッサホールディングスは7%、三菱食品は7%です。

非鉄金属

業界中央値は16%、住友電気工業は18%、三菱マテリアルは12%、古河電気工業は16%です。

鉄鋼

業界中央値は15%、日本製鉄は12%、JFEホールディングスは10%、神戸製鋼所は13%です。

建設業

業界中央値は15%、大和ハウス工業は20%、積水ハウスは19%、大林組は13%です。

倉庫・運輸関連

業界中央値は15%、近鉄エクスプレスは17%、上組は16%、三井倉庫ホールディングスは14%です。

輸送用機器

業界中央値は14%、トヨタ自動車は22%、本田技研工業は21%、日産自動車は13%です。

海運業

業界中央値は9%、日本郵船は14%、商船三井は8%、川崎汽船は6%です。

陸運業

業界中央値は8%、東日本旅客鉄道は2%、日本通運は9%、東海旅客鉄道は-2%です。

陸運業はコロナの影響を大きく受けた業界です。

2020年度の売上総利益がマイナスになった東海旅客鉄道ですが、2019年度の売上総利益率は46%、2018年度は48%です。

石油・石炭製品

業界中央値は7%、ENEOSホールディングスは14%、出光興産は12%、コスモエネルギーホールディングスは10%です。

まとめ

- 売上総利益率は企業の商品・サービスの魅力度が分かる

- 登場企業の売上総利益率ランキングは、製薬会社がトップ3を独占

- 原価には販管費が含まれないため、一般ユーザー向けの企業は売上総利益が高く、法人向けの企業は低くなる傾向がある

最後までお読みいただきありがとうございました!

参考URL:

驚異の数字! 製薬業界の「粗利益率」が高いのはなぜ?

【就活の業界研究】就活のはじめに、医薬品・製薬業界のビジネスモデルを知っておこう