こんにちは!レイです!

SPAはユニクロや無印良品が取り入れている業態で、SPA以外のアパレルは成功できないと言われるほど定石になっているビジネスモデルです。

ところでSPAにもデメリットがありますが、SPAが仇となって業績不振を引き起こすことがあるのか気になりました。

もし全ての業績不振が業態以外の原因によるものであれば、

いよいよSPAは一度確立されるとメリットがデメリットを補って余るほどの最強のビジネスモデルかもしれません。

そこで、SPAの基礎とともに代表ブランドであるユニクロ・良品計画の過去をふりかえり、業績不振の原因がSPAに関するものなのか調べてみました。

SPAとは

「製造小売業」と呼ばれる自社で商品を企画・製造し、自社の店舗で販売まで行うビジネスモデルです。

「Speciality store retailer of Private label Apparel」の略で、GAP社が初めて取り入れました。

日本でも海外から参入したSPA企業が業績を伸ばし、SPAはアパレル業界を席巻していきました。

従来のアパレルメーカーは小売店から売れゆきの情報を吸い上げるまでタイムラグがあり、市場の動きに遅れて商品を生産するのが通例でした。

対してSPAは店舗を自社で運営しているため、店頭からの最新の情報を社内で共有し、シーズン中に売れ筋の商品を追加生産するなど

アパレルはSPAでないと成功しないことが常識になるほど業界構造を変えてしまいました。

さらには通常発生する卸売企業・小売店の業務を自社で行うことにより、中間マージンを排除して効率的な流通を実現することができます。

SPAを取り入れた主な企業

日本企業

- ユニクロ

- GU

- AOKI

- 西松屋(ベビー・子供服)

- 良品計画(無印良品)

- イオン

- ABCマート

- JINSメガネ

- ニトリ

- コーナン

- あさひサイクル

- ファンケル

- 神戸物産(業務スーパー)※「食のユニクロ」とも呼ばれている

海外企業

- H&M

- ZARA

SPAと似ている業態

- 製造直販業(企業が商品開発、生産、加工を行う)例:サイゼリヤ

- メーカー直販(メーカーECサイト)

- 観光地にある名物の直販店

SPAと似ている用語

プライベートブランド(PB)

小売業が独自で企画・販売しているブランドをプライベートブランド(PB)と言いますが、SPAとは限りません。

コンビニのセブンプレミアム、ローソンセレクトなどは製造を外部の企業に委託しているので、SPAとは異なります。

ちなみに「無印良品」は1980年に西友のプライベート商品「無印良品」として発足し、のちに株式会社良品計画として切り出されました。

一方で西友は営業不振でウォルマートの子会社となりました。

ナショナルブランド(NB)

ナショナルブランド(NB)とは商品を製造するメーカーのブランドで、商品の企画から製造までメーカーが行います。

メーカーが商品を作り、消費者に広告宣伝活動を行う昔ながらの方法です。

PBとNBの大きな違いは責任の所在です。

PBはメーカーが製造し、在庫や品質は販売店が管理します。

万が一品質に問題があっても販売店が責任を取る必要があります。

一方でNBはメーカーの名前を大々的に出す代わりに、商品の不具合にはメーカーが対応し、在庫をメーカーが引き取ることもあります。

SPAのメリット・デメリット

メリット

- 消費者のニーズをすばやく商品に反映できる

- 中間マージンを排除して商品を低価格で販売できる

- 店頭から顧客層などのデータを集められる

デメリット

- 大量に生産した商品が余るリスクがある

- 人件費・倉庫・店舗運営費用がかかる

- 工場管理から店頭オペレーションまで幅広いノウハウや仕組みが必要

SPA企業の業績不振と原因

アパレルで敵なしのSPAですが、SPAのデメリットは企業の業績をゆるがしうるほど大きいものか

おなじみのstrainerのグラフを使って検証しました。

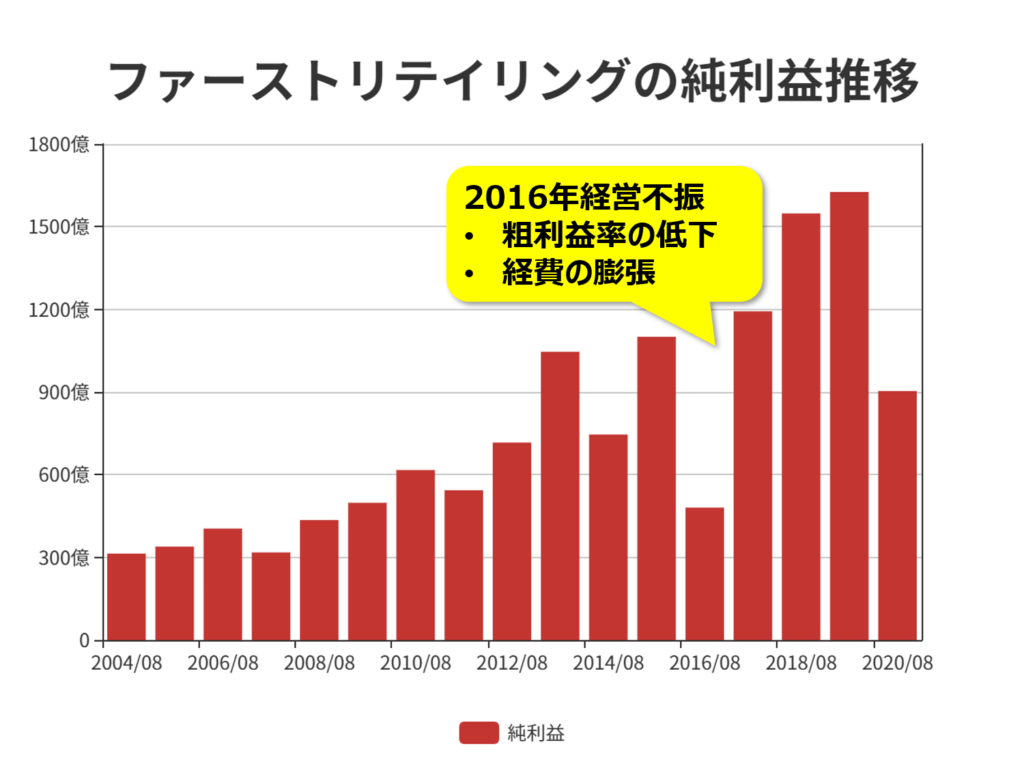

ファーストリテイリング(ユニクロ)

ユニクロ冠するファーストリテイリングは2004年以降、通期の最終的な利益で一度も赤字を出したことがありません。

本業の業績をはかる営業利益でも赤字を出したことがないため、純利益の前年度からの落ち込みが激しい2016年を見てみます。

実際に柳井正会長は2016年第二四半期の決算会見で、「今期の業績は不合格、30点だ」と言いました。

2016年の決算説明会では、業績不振の原因が大きく2点あげられています。

- 粗利益率(売上総利益率)の低下

- 経費の膨張

2014年から2016年、ユニクロは原材料費の高騰で商品を値上げしました。

しかし値上げしたことで顧客が離れ、顧客単価を上げる方針もうまくいかず

売上高が増えているにも関わらず余った在庫をセールで大量に売るしかなく、粗利益率が低くなってしまいました。

ユニクロはこの反省をふまえて値段を従来の低価格に戻し、週末セールを控えるようになりました。

経費については店頭の人件費、物流費、広告費が膨張しており、組織を変えてローコスト経営で対策すると説明しました。

まさに「在庫リスク」「人件費・倉庫・店舗運営費用が大きい」というSPAのデメリットが業績に影響しています。

2016年は売上が増加していた中での経営不振だったのに対し、2020年はコロナによる売上減少が原因で減収減益になりました。

2020年はアパレル業がのきなみ赤字の中でファーストリテイリングは利益を出し、

国内・中華圏で想定よりも売上が早く回復したことで評価されています。

ECビジネスも大きく伸ばしました。

業績不振は必ずしもSPAが裏目に出た結果とは限らないようです。

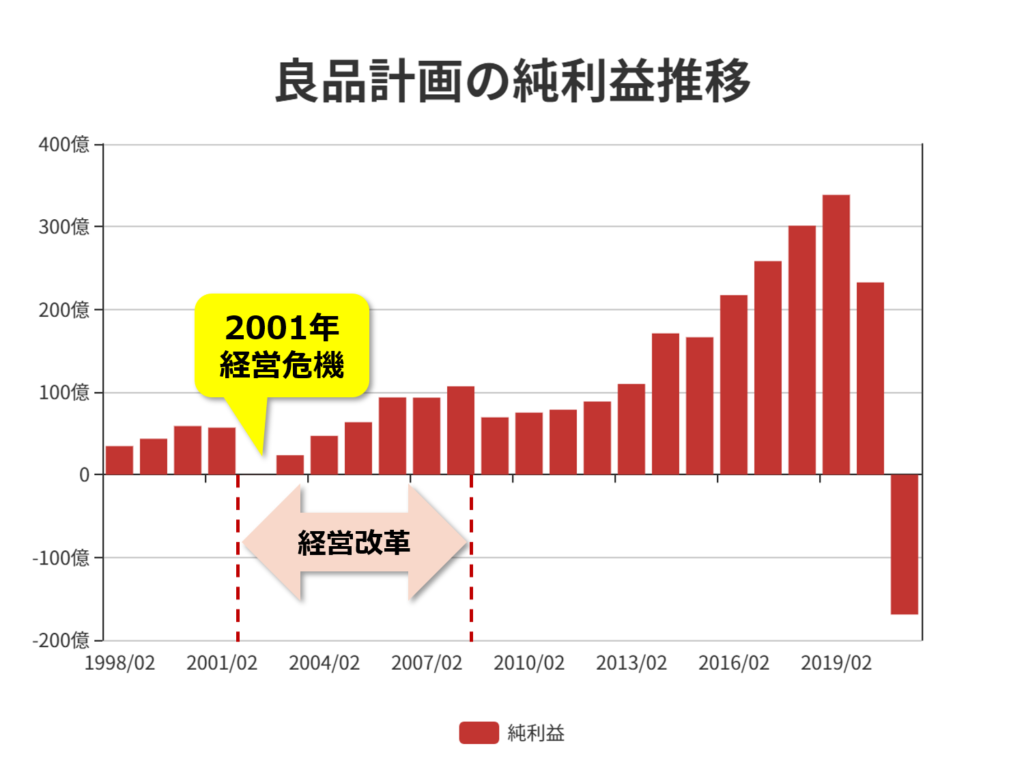

良品計画(無印良品)

続いて無印良品関する良品計画の純利益の推移です。

無印良品を展開する良品計画は2020年にコロナで赤字を計上しましたが、

2001年にも経営危機を迎えています。8月中間期の純利益は赤字が38億円に達しました。

当時の社長は辞任し、代わりに松井忠三氏が就任しました。

松井氏は就任してすぐに人員整理、不良在庫の処理を実行しました。

ここではSPAのデメリットである「在庫リスク」「人件費が大きい」点を改善しています。

また、商品製造から販売までのプロセス点検、店舗業務マニュアルの導入といった、製造から販売までの改革を行い、

SPA3つ目のデメリット「幅広いノウハウや仕組みが必要となる」という点を補強しています。

これらの施策により、2002年以降はV字回復を達成しています。

松井氏の話も面白かったので余談です。

松井氏は教員を志望し、高等学校教員の採用試験を受験しましたが不合格。

大学卒業後に唯一受かった西友に入社するも、左遷で子会社の良品計画に出向します。

良品計画に転籍して徐々に出世し、経営危機時の2001年に社長に指名されました。

3期連続の過去最高益を実現した2008年に会長にしりぞき、その後はりそなや大戸屋の取締役をつとめています。

2020年良品計画はコロナの影響で赤字を計上しましたが、2021年は順調に売上を伸ばしています。

まとめ

- SPAとは自社で商品を企画・製造し、自社の店舗で販売まで行うビジネスモデル

- SPAは成功するアパレル企業で常識となっているが、デメリットに「在庫リスク」「人件費・倉庫・店舗運営費用の多さ」などがある

- ユニクロ・無印良品はSPAがあだとなって業績不振に陥ったことがある

- 最強のビジネスモデルと言われるSPAでも適切な経営判断・改善を行う必要がある

最強無敵と言われるSPAの業態でも、デメリットが業績に大きな影響を与えうるリスクであることが分かりました。

SPAは在庫を膨らませない仕組みを構築し、ノウハウをプロセス全体に浸透させるといった経営陣及び現場の取り組みが不可欠であると感じました。

最後までお読みいただきありがとうございました!

参考URL:

https://news.livedoor.com/article/detail/20250383/

https://business.nikkei.com/atcl/report/15/110879/040700303/

https://www.jmrlsi.co.jp/knowledge/yougo/my08/my0810.html

https://toyokeizai.net/articles/-/369958