こんにちは!レイです!「業界目安の完全版」シリーズを始めました。

29業種の大手企業をグラフで比較しているので、業種や企業によってどのくらいの差があるのか一目で分かります。

流動比率とは

シリーズ第一回のテーマは、「流動比率」です。

B/S分析では会社の安全性(財務状態)をはかることができ、流動比率はB/S分析でもっともメジャーな指標のひとつです。

会社の短期的な安全性を見るのに使われ、支払期限が1年以内の負債を現金でまかなうことができるかが分かります。

流動比率は流動資産を流動負債で割って求めます。

流動比率 = 流動資産 / 流動負債

流動資産とは1年以内に現金化される資産で、現金預金・売掛金などがあります。流動資産以外の資産は固定資産と呼ばれます。

流動負債とは1年以内に返済しなければならない負債で、買掛金・短期借入金などがあります。流動負債以外の負債は固定負債と呼ばれます。

流動比率の目安

業界によって高い・低いの傾向はありますが、流動比率が高いほど安全性も高いです。

流動比率が100%を超えているかは全業種共通の重要な判断指標です。100%をきると、1年以内に負債を支払えなくなる可能性があります。

ただし仮に負債を支払う見込みが立たなくても、新たに株式を発行して資金を集めたり、借入をすることでしのぐ方法もあります。

一般的に流動比率の理想は200%以上とされています。一方で流動比率が高すぎると、長期的な投資を行わずにお金をため込んでいる可能性があります。

時代の考慮も必要です。コロナウイルスのリスクに備えて現金などのすぐに使える資産を手元に増やし、流動比率を高くした企業もあります。

住友化学の2020年3月の流動比率は113%でしたが、2020年3月は145%に増えています。

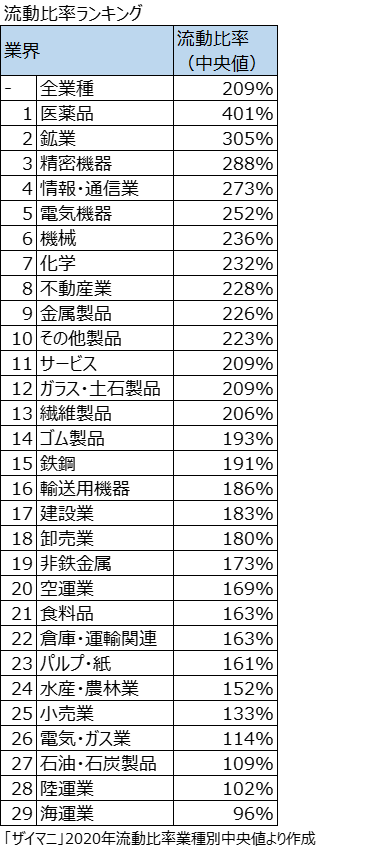

流動比率業界ランキング

上場企業の2020年の中央値を証券取引所で定められている全業種について流動比率でランキングにしました。

※金融業は決算項目が特殊であるため除外

流動比率業種別ランキングのトップは医薬品の209%です。小売店など個人を対象にする企業は買掛金で仕入れ売上は現金で回収するため、売掛金の割合が小さく流動比率が低くなりやすいです。

しかし、日々商品が現金化されるため、負債の返済も行いやすい業態です。鉱業など多くの設備投資が必要な企業は、流動資産・負債が固定資産・負債より小さく流動比率だけでは財務状態が分かりにくいのが特徴です。

業界別流動比率の比較

先ほどのランキングに掲載した全29業界の中央値・業界売上高1~3位の企業を上から順にグラフにしました。

※流動資産・流動負債は2020年10月~2021年9月に開示された有価証券報告書を参照

計算はバフェットコードとEXCEL財務分析ツールを使っています。

全体的に、上位3社の流動比率が中央値より低いのに注目です。

平成10年の古いデータですが、経産省の商工業実態基本調査では小売業の流動比率は中小企業が151%、大企業が81%で中小企業のほうが大企業より70%高くなっています。

それでは各業界のグラフを見ていきます。業界は流動比率ランキングの高い順で紹介していきます。

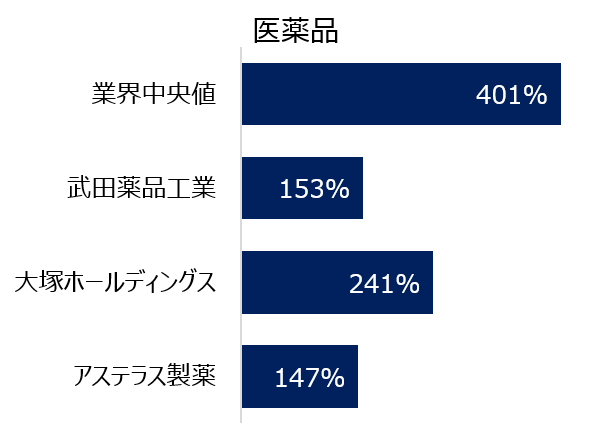

医薬品

医薬品の業界中央値は401%、武田薬品工業は153%、大塚ホールディングスは241%、アステラス製薬は147%になりました。

医薬品売り上げが1位の武田薬品は2021年で14回目となる東洋経済の「上場企業財務力ランキング」トップ300社の第1回・第2回で1位を獲得しました。

2021年も6位と、健全な財務を維持しています。

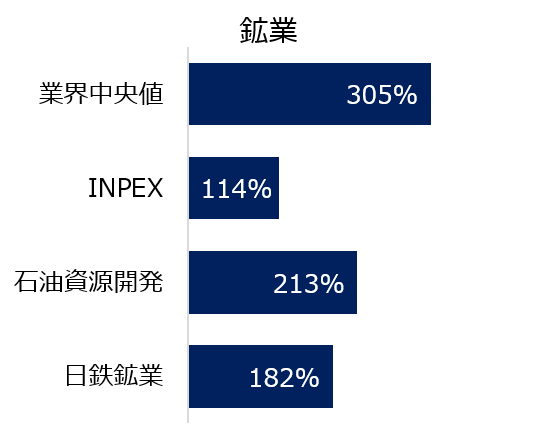

鉱業

鉱業の業界中央値は305%、INPEXは114%、石油資源開発は213%、日鉄鉱業は182%です。

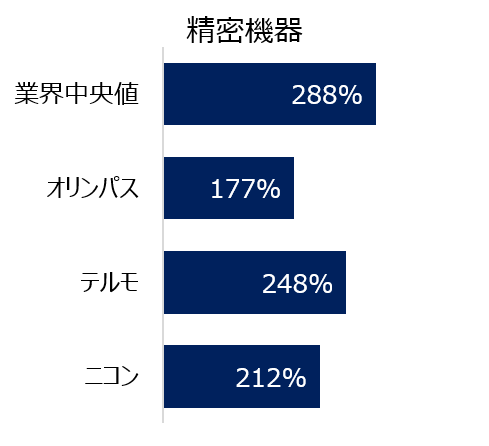

精密機器

業界中央値は288%、オリンパスは177%、テルモは248%、ニコンは212%です。

メーカーは流動資産の中に「棚卸資産」、いわゆる在庫が多く含まれます。

在庫は流動資産なので売れ残る在庫が多い場合、財務状況の実態は流動比率の結果から想定されるイメージより悪くなります。

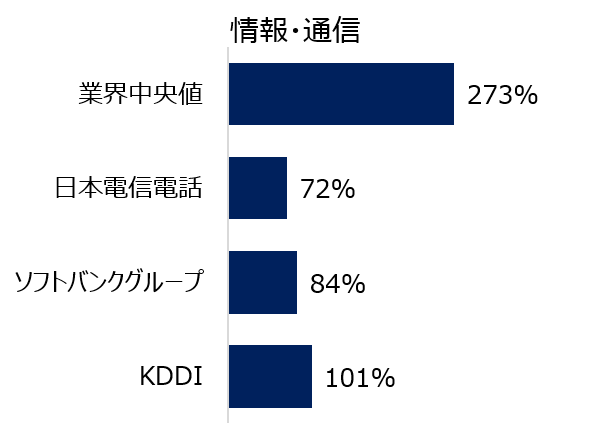

情報・通信

業界中央値は273%、日本電信電話は72%、ソフトバンクグループは84%、KDDIは101%です。

情報・通信業の上位企業はモバイル事業を手掛けており、サービス提供の翌月にほぼ必ず現金が入ってくるので、流動比率が多少低くても資金繰りの心配が少ない業種です。

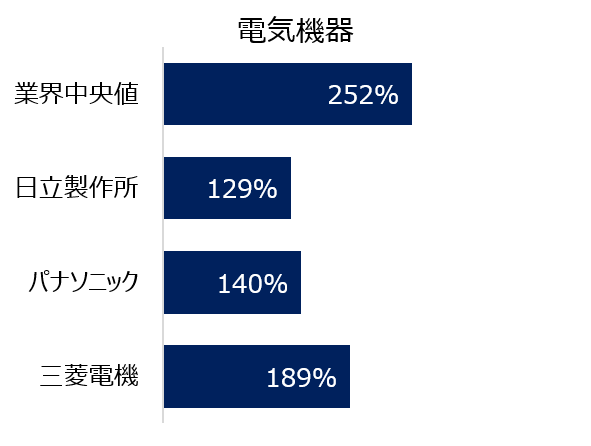

電気機器

業界中央値は252%、日立製作所は129%、パナソニックは140%、三菱電機は189%でした。

精密機器より流動比率が高い理由は、OEMなど外部から完成に近い商品を仕入れているからだと考えています。

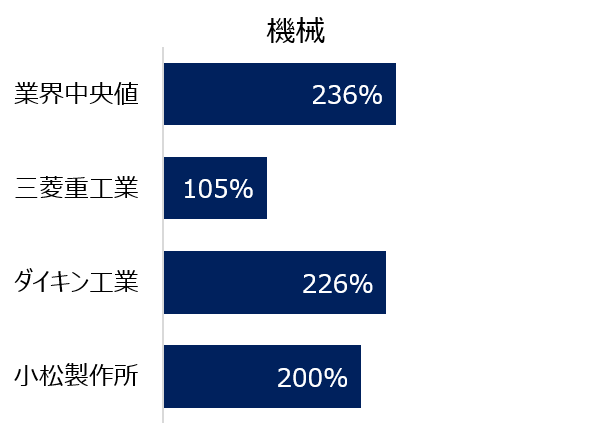

機械

業界中央値は236%、三菱重工は105%、ダイキン工業は226%、小松製作所は200%です。

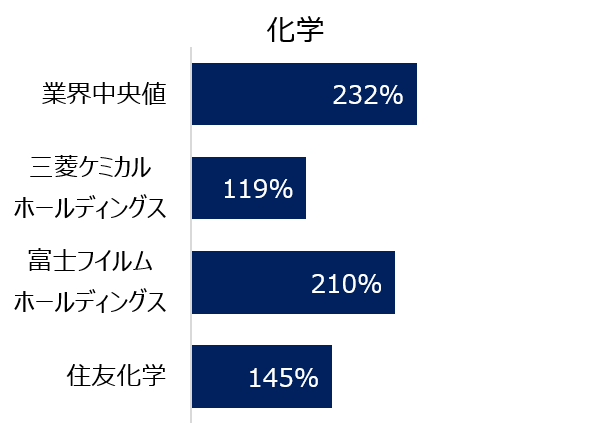

化学

三菱ケミカルホールディングスは232%、フジフィルムホールディングスは210%、住友化学は145%でした。

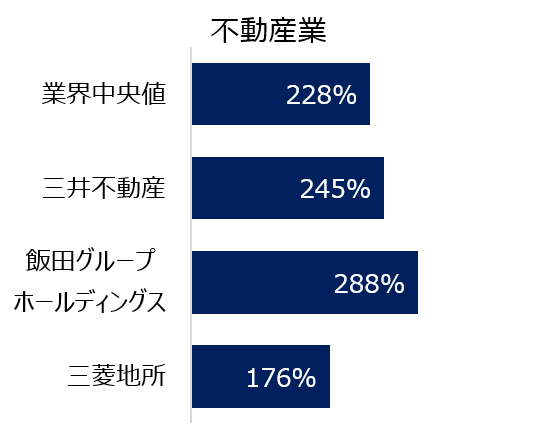

不動産

中央値が228%、三井不動産が245%、飯田グループホールディングスが288%、三菱地所が176%でした。

不動産企業の流動資産は販売用不動産が多くを占めるのが特徴です。

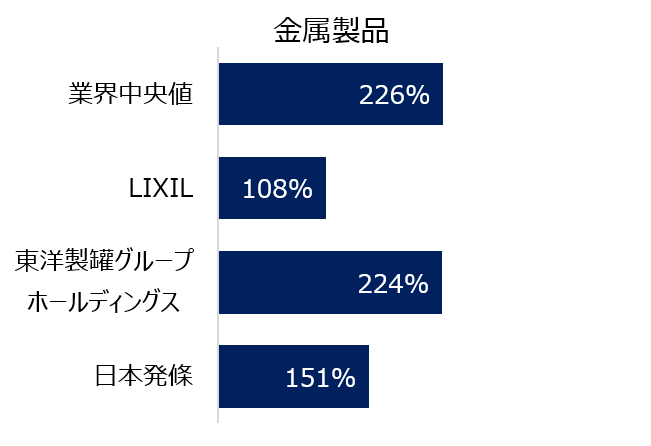

金属製品

中央値が226%、LIXILが108%、東洋製罐グループホールディングスが224%、日本発條が151%でした。

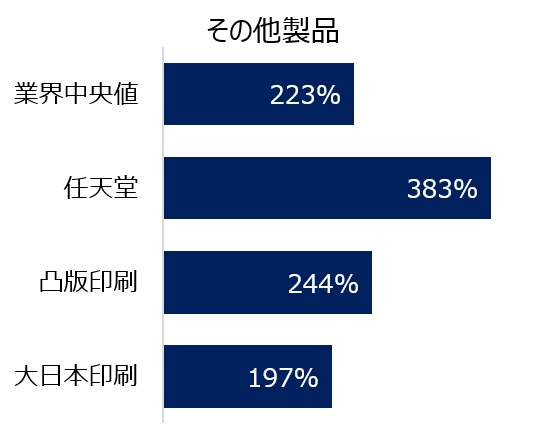

その他製品

中央値が223%、凸版印刷が244%、大日本印刷が197%、任天堂が383%です。

任天堂は383%と今回登場した企業の中では流動比率がもっとも高い企業です。

現金預金が流動資産の半分以上を占め、在庫も少なく、短期的には文句なしの財政状況です。

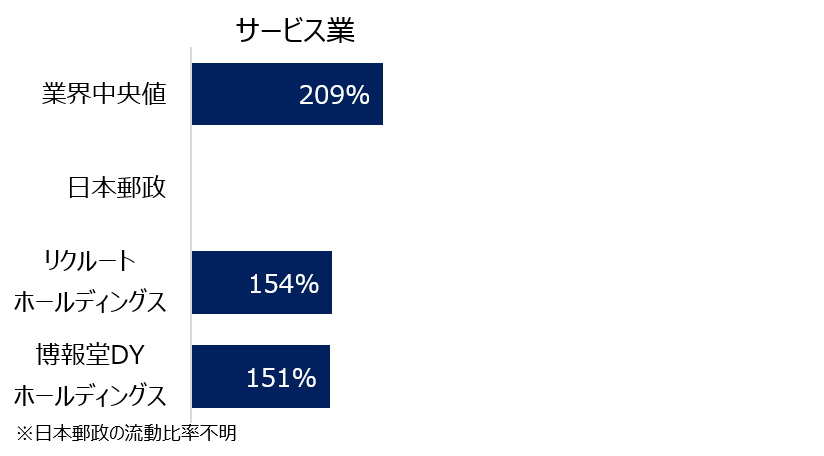

サービス業

業界中央値は209%、リクルートが154%、博報堂DYが151%です。

サービス業、特に飲食店・宿泊業の売り上げの多くは人件費が占め、売上に対する仕入れ額の割合が少ないため流動比率が高くなります。

サービス業の精養軒は流動比率が1698%で、ダイヤモンドオンラインの「コロナに強い」外食企業ランキングで1位を獲得しました。

精養軒は1872(明治5)年に岩倉具視・三条実美らが支援して築地に誕生した東京で初めての西洋料理店です。本店は関東大震災で消失してしまいましたが、その後は上野の支店が本店となり、現在まで続いています。

披露宴用のプランや、洋食ながら十二単フォトプランも用意されています。

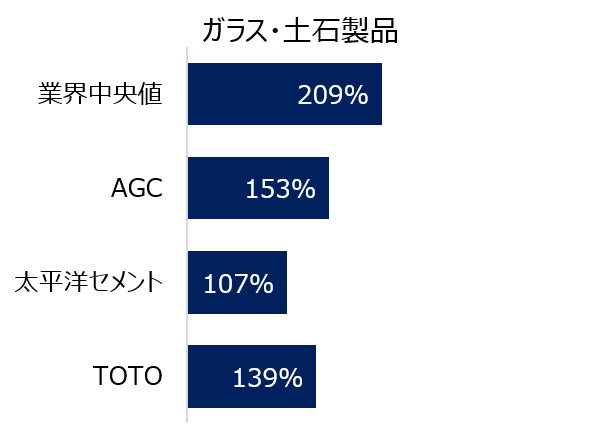

ガラス・土石製品

業界中央値は209%、AGCは153%、太平洋セメントが107%、TOTOが139%です。

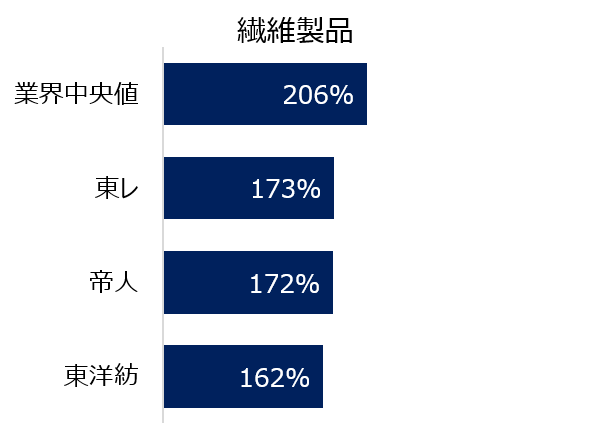

繊維製品

中央値は206%、東レは173%、帝人が172%、東洋紡が162%です。

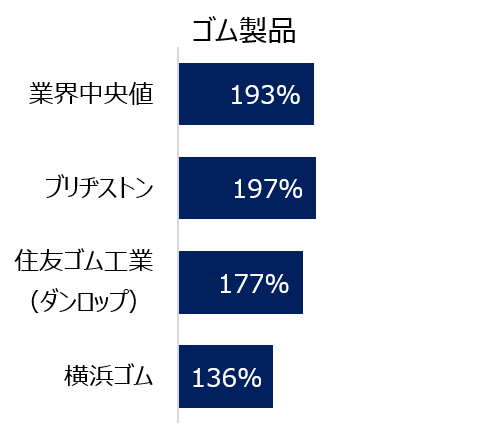

ゴム製品

中央値が193%、ブリヂストンが197%、住友工業が177%、横浜ゴムが136%です。

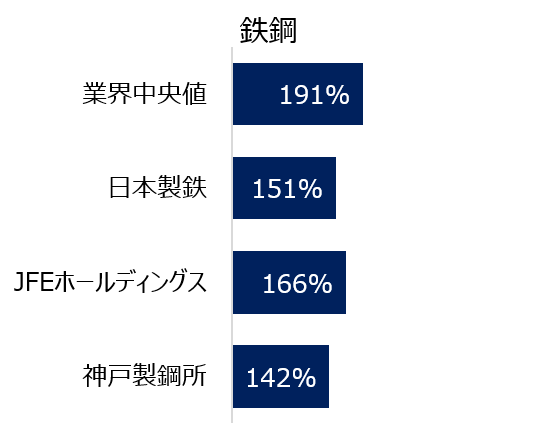

鉄鋼

中央値は191%、日本製鉄151%、JFEホールディングス166%、神戸製鋼所142%です。

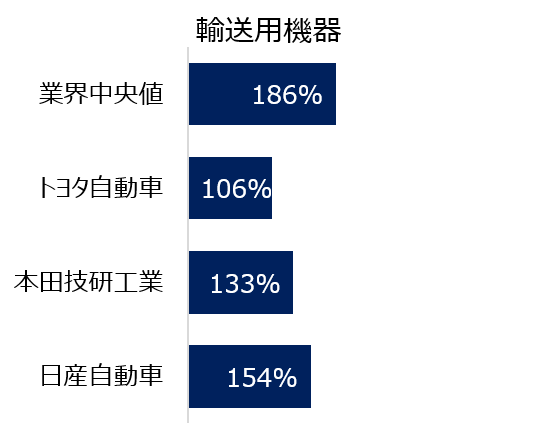

輸送用機器

中央値は186%、トヨタ自動車106%、本田技研133%、日産154%でした。

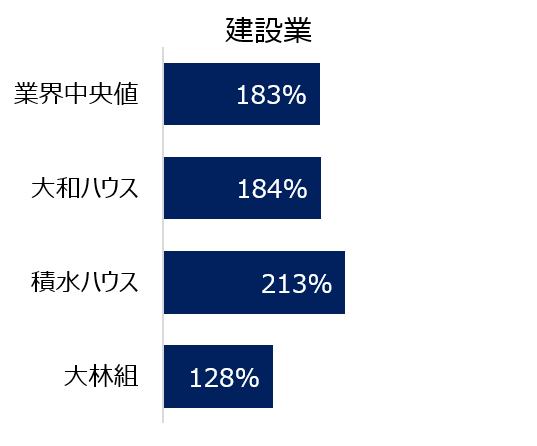

建設業

中央値は183%、大和ハウス184%、積水ハウス213%、大林組128%でした。

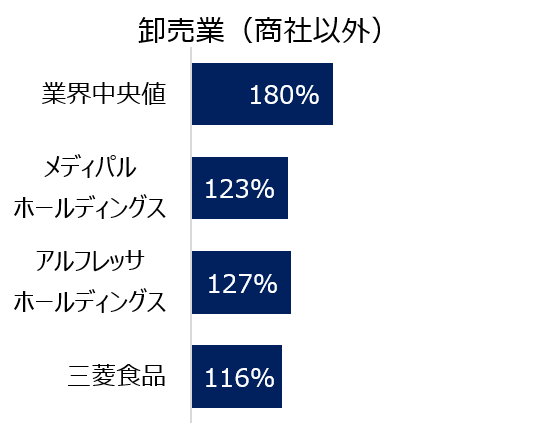

卸売業(商社以外)

商社以外の中央値は180%、メディパル123%、アルフレッサ127%、三菱食品116%でした。

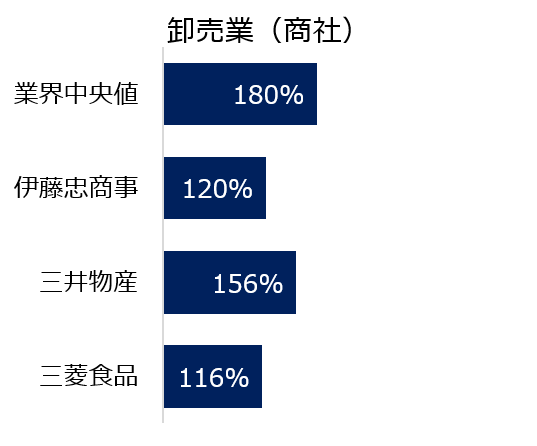

卸売業(商社)

伊藤忠商事120%、三井物産156%、三菱食品116%でした。

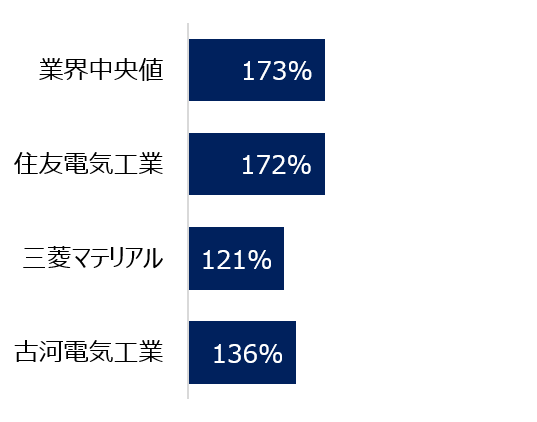

非鉄金属

中央値は173%、住友電気工業172%、三菱マテリアル121%、古河電気工業136%でした。

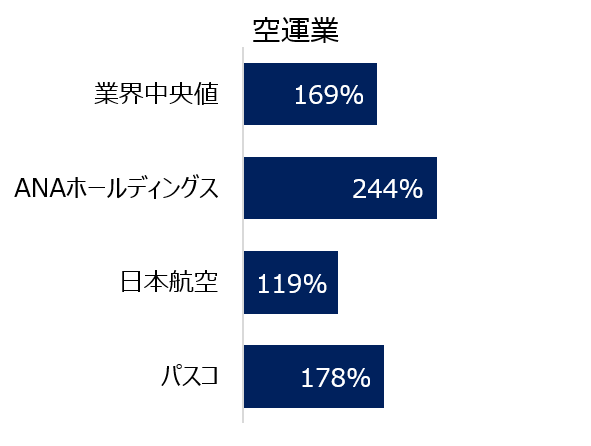

空運業

中央値は169%、ANA244%、日本航空119%、パスコ178%でした。

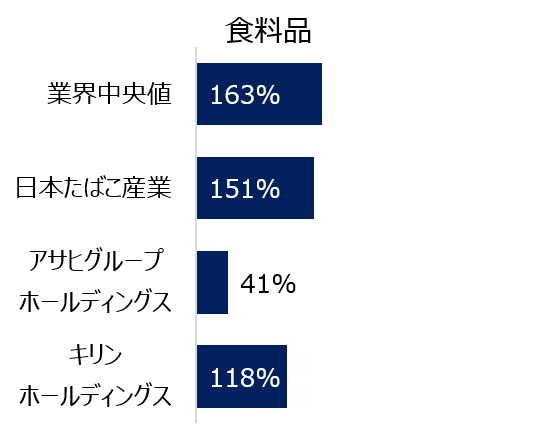

食料品

中央値163%、日本たばこ産業151%、アサヒ41%、キリン118%です。

アサヒは2019年の流動比率は68%でしたが、コロナでビール事業の打撃が大きく2020年に41%まで流動比率が落ちました。

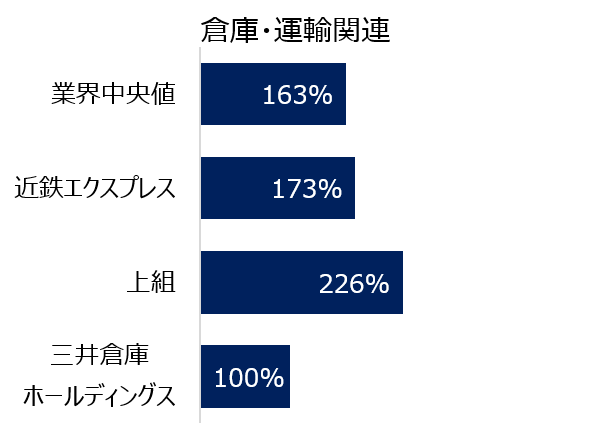

倉庫・運輸関連

中央値が163%、近鉄エクスプレスが173%、上組が226%、三井倉庫が100%です。

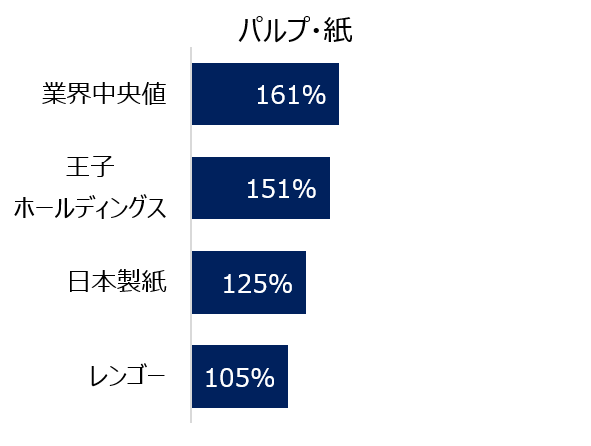

パルプ・紙

中央値が161%、王子が151%、日本製紙が125%、レンゴーが105%です。

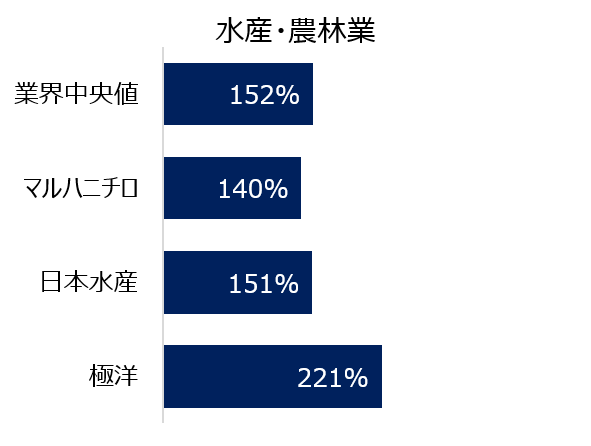

水産・農林業

兆回中央値が152%、マルハニチロが140%、日本水産が151%、極洋が221%です。

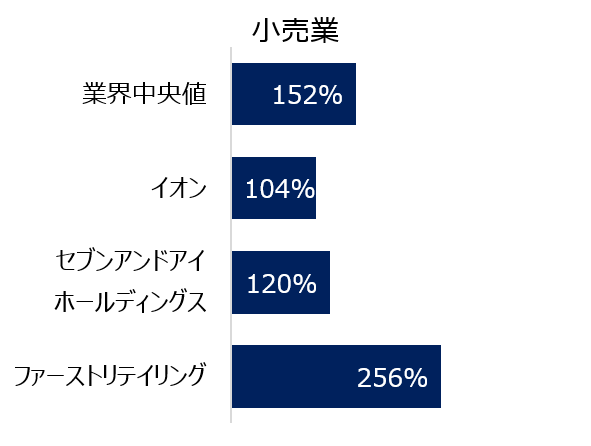

小売業

中央値が152%、イオン104%、セブンアンドアイ120%、ファーストリテイリング356%です。

イオンはイオン銀行で預けられた4兆円以上のが流動負債の58%を占めているため、流動比率が低くなっています。

ユニクロのファーストリテイリングはとても堅実な経営で、流動比率300%を何年も保持していたこともありました。

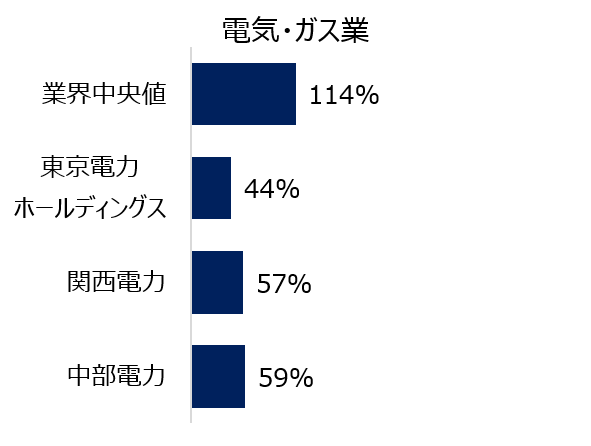

電気・ガス業

中央値114%、東京電力44%、中部電力59%です。

東京電力や関西電力は60%をきっていますが、電気・ガスは毎月必ず現金が入ってくるので資金繰りの心配が少ない業種です。

逆に1年契約のサービスを提供している企業は、流動比率を高く保つ必要があります。

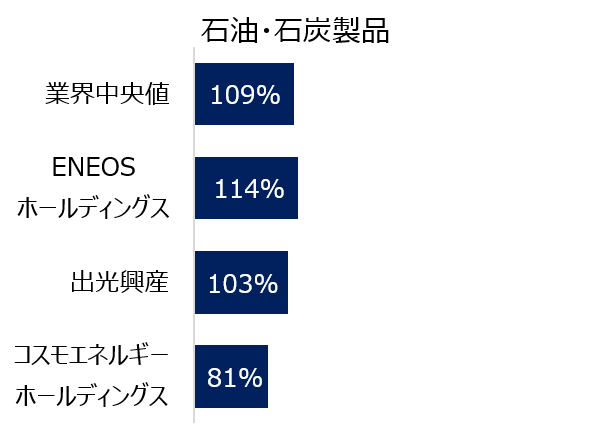

石油・石炭製品

中央値が109%、ENEOSが114%、出光103%、コスモエネルギー81%です。

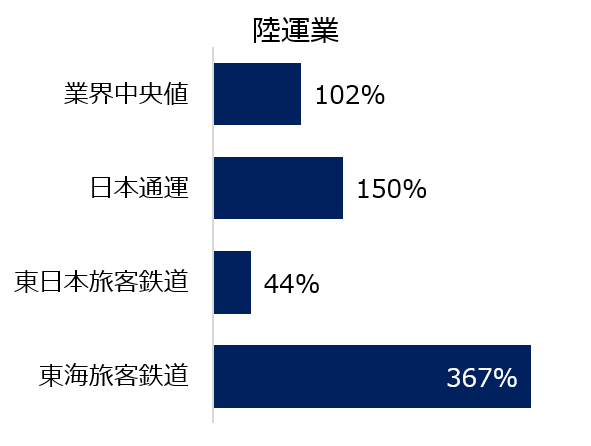

陸運業

中央102%、東日本旅客鉄道44%、日本通運150%、東海旅客鉄道367%です。

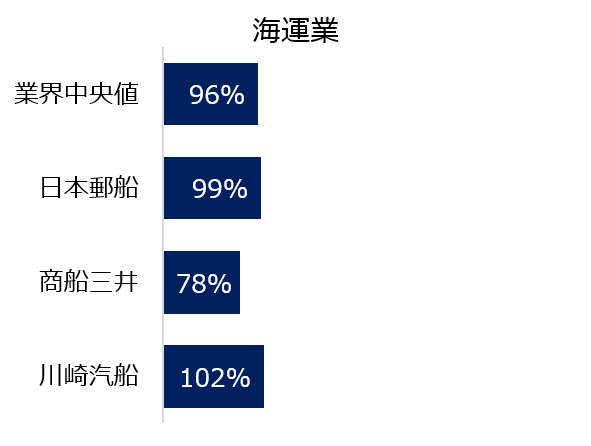

海運業

中央値96%、日本郵船99%、商船三井78%、川崎汽船102%です。

まとめ

- 流動比率会社の短期的な安全性を見るために使い、数値が高いほど安全性が高い

- 流動比率 = 流動資産 / 流動負債

- 小売業・モバイル事業・ガス事業など月ごと・日ごとに現金が入ってくる企業は資金が足りなくなる可能性が低く、流動比率が低い傾向がある

流動比率が100%をこえていることが短期的に安全な企業のひとつの目安ですが

東京電力の44%や関西電力の57%のように、100%を大きく下回った状態で何年も運営している老舗企業があり、業界や事業の特性をふまえて分析することの大切さが分かりました。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました!

参考URL:

流動比率とは?貸借対照表から経営状況を知る

「コロナに強い」外食企業ランキング!9位日高屋、3位壱番屋、1位は?

経済産業省 商工業実態基本調査